Ahora que Hulu confirmó que no habrá segunda temporada de High Fidelity, la serie protagonizada por Zoë Kravitz que la plataforma estrenó a comienzos de este 2020, tal vez sea buen momento para pensar las posibles razones que llevaron a su cancelación y tratar de entender por qué despertó opiniones tan distintas en los espectadores.

Como saben casi todos, la idea original de la ficción proviene de la novela que el escritor británico Nick Hornby publicó en 1995, y que cinco años más tarde tuvo su versión cinematográfica en manos de Stephen Frears con el protagónico de John Cusack.

En la película, Cusack interpretaba a Rob Gordon, el dueño de una disquería que solía analizar su vida con la misma pasión con la que consumía música. Para él todo era plausible de ser calificado como genial o desastroso, y podía pasarse el día armando listas con los mejores falafels de la ciudad, los mejores trabajos para un tipo como él o su top 5 de rupturas amorosas, las que proveían de oxígeno al argumento: el repaso sentimental de un melómano tan puntilloso como sensible que veía a los discos como una forma de entender el mundo.

El film de Frears marcó a toda una generación, hay que decirlo. La novela de Hornby fue muy exitosa y celebrada en su momento, pero fue la película la que consiguió retratar con mayor alcance a los freaks de la música, esos tipos que podían pasarse el día debatiendo si un ingeniero de sonido debería haber sido o no quien produjera algún álbum de Echo & The Bunnymen. Y en eso mucho tuvo que ver la actuación de Cusack.

Después llegó el siglo XXI con su revolución digital y, junto con ella, los cambios profundos en la industria discográfica. Los nuevos formatos para escuchar música (intangibles, mucho más económicos) convirtieron a High Fidelity en un retrato de época. Si no se volvió una pieza de museo fue porque los coleccionistas de música siguieron por ahí, en menor cantidad pero con la moral todavía en alto, despreciando la calidad del MP3 y defendiendo la calidez del vinilo frente al consumo liviano y fragmentado de la gente más joven.

En 2015, a propósito de los 20 años de la novela, Hornby escribió un artículo en Billboard en el que reconocía que a veces fantaseaba con escribir una secuela de High Fidelity, pero le costaba imaginar a qué se dedicaría ahora Rob, porque la mayoría de los propietarios de disquerías que el autor había conocido ahora estaban metidos en otra clase de negocios, forzados a vivir un presente en el que las bateas llenas de CDs y cassettes no gozaban de la popularidad de mediados de los ‘90.

Sin embargo, hacia el final de su alegato nostálgico hacía una defensa de estos lugares, porque constituían –lo sabe cualquiera que haya sido asiduo visitante– un espacio de resistencia, una burbuja analógica: la personalidad, sugiere Hornby y es difícil no darle la razón, también se forja a través de nuestra memorabilia física, esos libros que decoran nuestro escritorio, esas películas que vimos, esos discos que nos enorgullecemos de haber comprado en alguna ocasión.

Frente a esta suerte de encrucijada, la salida que halló el escritor fue High Fidelity en formato de serie televisiva, en la que participó como uno de sus productores ejecutivos. No se trata de una secuela sino de una versión actualizada de su novela, con principalmente dos cambios significativos: la protagonista ahora es mujer y la trama está ambientada en el presente. Porque este siglo no sólo trajo sus chiches tecnológicos y la ubicuidad de internet, también hubo avances sociales muy importantes. Entre ellos, el empoderamiento femenino y los reclamos de minorías, históricamente relegados en la vida y en el mundo del entretenimiento.

Escrutada con una mirada actual, salta a la vista que la historia original tiene su cuota de misoginia. Rob habrá sido un perdedor hermoso a los ojos de muchos, pero también tuvo comportamientos cuestionables con algunas de sus parejas a raíz de su inmadurez, su ego y sus obsesiones. Y sí, también hay diálogos y escenas de la película que son machistas, pero eso es fácil decirlo ahora, con dos décadas de ventaja.

De modo que esta versión protagonizada por Kravitz, dividida en 10 episodios, tenía la posibilidad de ecualizar los tantos, suavizar los aspectos más tóxicos del protagonista y otorgarle un barniz moderno al original cut, aun a riesgo de caer en la corrección política. Los empleados de la disquería también fueron modificados: ya no son dos chicos blancos heterosexuales (los inefables Dick y Barry), sino Cherrice (una mujer negra de actitud avasallante) y Simon (un joven homosexual introvertido pero capaz de recitar de memoria las liner notes de un disco de Soft Cell).

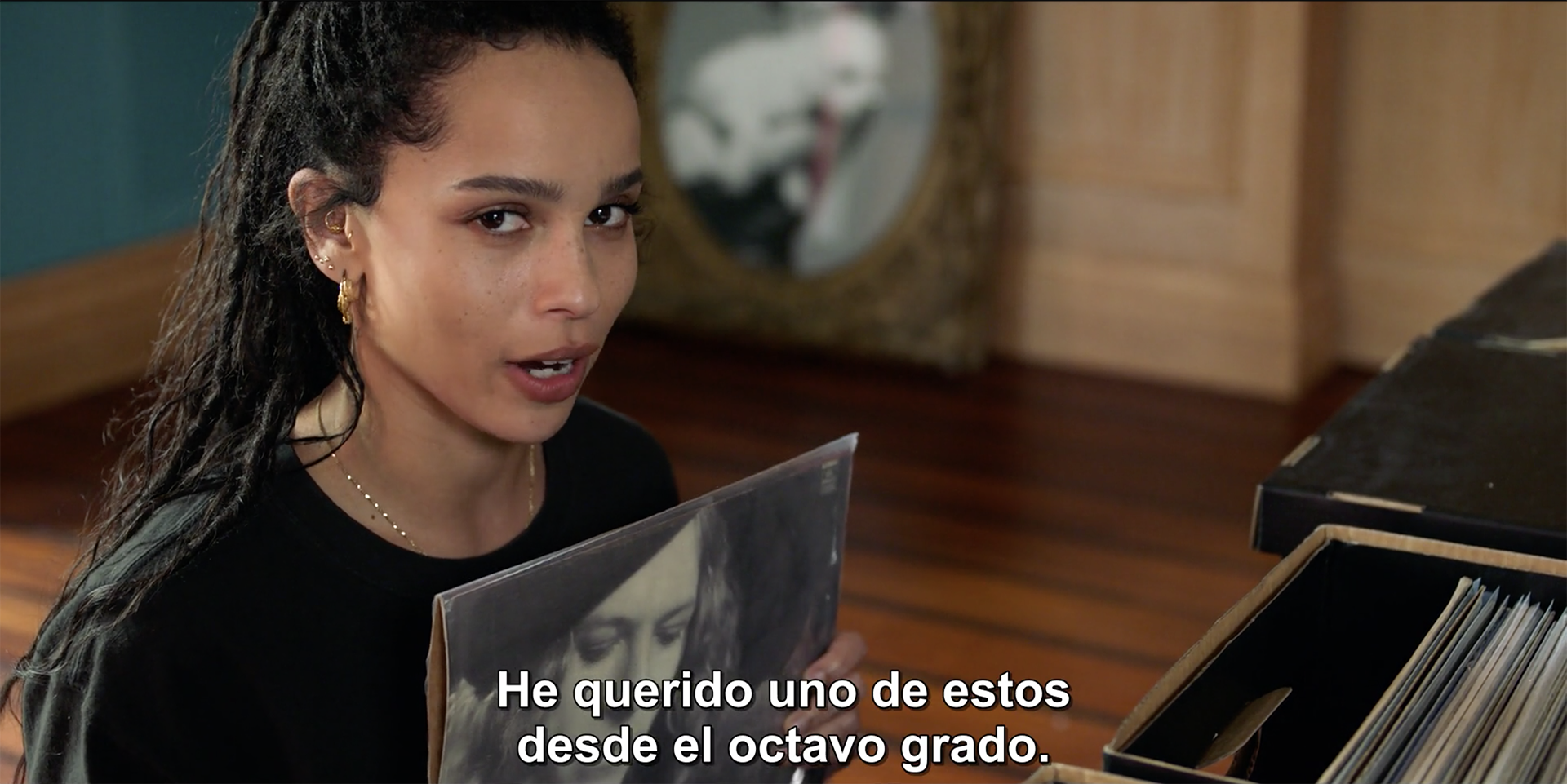

Y Rob, en tanto, ahora es diminutivo de Robyn. Zoë Kravitz interpreta a una chica a punto de cumplir los 30 que maneja Championship Vinyl, una tienda ubicada en la parte baja de un edificio en Brooklyn. Este último dato no es menor: si en la novela la acción transcurría en Londres y en la película en Chicago, ahora se traslada a una ciudad en la que abundan los iPhones, los cafés take away, los bares y boliches inclusivos y donde una disquería independiente se jacta de no vender CDs. En otras palabras, un escenario que le otorga verosimilitud a esta mirada aggiornada de la alta fidelidad, ya que los hipsters se han erigido como nuevos embajadores del gusto adquirido, tarea que antaño recaía casi exclusivamente en los críticos de música o de cine (casi todos hombres, por lo general).

La nueva Rob comparte características con el viejo Rob, tanto en el plano racional como en sus raptos sentimentales, pero es improbable que produzcan lo mismo si se hace el ejercicio de verlos en simultáneo: lo que en ella genera compasión puede que en él produzca rechazo, así que, en definitiva, todo depende de la mirada del espectador.

Y como acá es donde las aguas empiezan a dividirse, conviene que pase a usar la primera persona, porque debo reconocer que la serie me gustó mucho. Había visto algunas reseñas que la criticaban con argumentos diversos, pero la recomendación de dos o tres personas en cuyo criterio confío, además de que soy fan de la música casi al nivel de Rob, hicieron que le diera una oportunidad.

Devoré los 10 capítulos en dos sentadas, en dos noches consecutivas, y encontré una muy linda historia de amor por la música, pero también por los amigos y las personas que nos encontramos en el camino y de la que nos vamos enamorando. Me pareció (me sigue pareciendo) una muy buena reedición de un clásico, por usar una expresión análoga al argumento.

También reconozco que la serie tiene esos flechazos que van directo al corazón del fan, como la escena en la que suena Nikes, de Frank Ocean, o cuando aparece Debbie Harry de Blondie. Surten su efecto, te dejan una sonrisa melancólica más producto de un hechizo que de un giro argumental. Aun así, sigo creyendo que es una historia bien contada, pequeña y poco ambiciosa, con personajes que equilibran ese escenario instagrameable que es la Brooklyn actual.

Tiendo a pensar que allí radica buena parte del encanto de la serie: esta Rob será una chica narcisista y posmoderna, pero definitivamente es menos pedante que su anterior versión masculina. Aunque los dos sufren por amor, hay algo en la frescura del personaje que interpreta Kravitz que la vuelve más entrañable.

Dicho esto, creo que hay críticas a la serie que son atendibles. Por ejemplo, que varios de los personajes se acercan demasiado a los estereotipos y que hay escenas un poco obvias (por nombrar una, cuando debaten en la disquería sobre cancelar o no a Michael Jackson). También hay otras miradas que, siempre según mi modesto punto de vista, se exceden en sus intenciones.

En su artículo para Pitchfork, Jillian Mapes, una periodista cultural que respeto muchísimo, sugiere qué debería haber hecho Rob en una escena. Creo entender la expectativa que genera el protagónico femenino en una ficción que fue acusada de misógina, pero el hecho de señalar cómo tendría que ser una parte de la trama habla de un ejercicio que cruza una línea, que se aleja un poco de la crítica, al menos en su sentido tradicional, para acercarse al cuestionamiento moral, algo muy de moda en las redes sociales.

Incluso la propia Mapes lo sufrió en carne propia hace poco: luego de escribir una reseña bastante elogiosa de Folklore, el nuevo disco de Taylor Swift, los fans de la estrella pop iniciaron una campaña en la web para insultarla, amenazarla e incluso publicar sus datos personales, porque en su texto le otorgó un 8 al álbum y no un 10, como exigía su fandom. Algo bastante absurdo, sí, pero que también habla de cómo se procesan las expectativas frente al arte (o la industria del entretenimiento, según cómo se lo mire).

Todo esto quizás nos dice algo de por qué no habrá segunda temporada de High Fidelity. A algunos los decepcionó la falta de riesgo en el giro argumental (Carmen López, de El País, asegura que esta adaptación “no ha aportado nada nuevo y ni siquiera tiene demasiado sentido”), a otros les pareció una serie demasiado cool y otros no se terminaron de enganchar con la historia (todas opiniones que leí o me dijo gente cercana), mientras que aquellos que la disfrutamos tal vez somos una minoría no muy representativa para los algoritmos de hoy.

Yo reivindico el papel de esta nueva Rob, porque durante décadas las ficciones mostraron esta clase de personajes sensibles, obsesivos, algo intelectuales y algo perdidos en la piel de un hombre. Ella demuestra no sólo que está a la altura de cualquier otro, sino que la pasión por la música también merece una reivindicación femenina. Como dijo la crítica y escritora Jessica Hopper, “sugerencia: reemplazá la palabra ‘fangirl’ por “experta” y fijate qué pasa”.